ティレニアの海岸 – 作曲過程

– 2023/4/2

2021/11/21 : 日曜日の 21:57。最初にソファーで弾いた日

2021/12/26 : 作曲完

2023/4/2 : 公開 ⇒ Tyrrhenian Coast – The view from Ravello の記事へ

ワインをちょっと多めに飲んだ晩、新しい曲のインスピレーションを得たくて、ソファーでギターを抱えて YouTube のビデオを見ていました。イタリアのコルニリアという町の散歩ビデオを見ながら弾いたのが以下です。

海岸、路地歩き、教会といろいろ見えるままに鳴らしたので、とりとめのない演奏です。

ひどい演奏なので嫌になった所で止めてください

録音したファイル名は「イタリアの港町corniglia教会つけて」でした。もう夜遅いので、その日は弾きっぱなしで終わりました。

— ちなみに、コルニリアの海はティレニア海ではなく、リグリア海です。さらに、コルニリアに港はないかもしれません。

後日録音を聞いてみると出だしの所が気に入ったので、これを使って曲を作ることにしました。

ソファーで弾いた酔っ払い版

これを五線譜に写し取るとどうなるのか? 酔っぱらって弾いたリズムで、どう弾きたかったのか自分でもよくわかりません(笑)。どうもこういうことだろうというのが以下の譜です。

二拍三連の中に三連符! こんな複雑な譜は見たことが無いです。そこで以下の譜も作ってみました。こちらの場合、もっとゆったりしたテンポの方が似合いそうです。

ゆったり版

悩んだのは、このどちらがいいかです。最初の方は気まぐれな海の波を表していていい感じです。もう一方はゆったりした感じが出しやすいです。どちらも気に入ったのですが、どちらかに決めないと続きは作れません。

そういう場合「写真で作曲する」に書いたように、音に合った写真をネットで探すのですが、それが簡単ではありません。フリーの写真サイトで「コルニリア」の写真を探してもぴったりのものが見つからない。検索の幅を広げて「イタリア 海」で探すとたくさん引っ掛かりすぎる。ちょっといいかなというものを見つけるたびにギターを弾いて音と写真の相性を確かめる。時間がかかります。

やっと見つかったのがタイトル写真のイタリア、ラヴェッロの眺めでした。この海はティレニア海で、コルニリアから見た海とは違うのですが、ゆったり版のリズムにぴったりなのでこの写真で作曲することにしました。ここまでで全作曲期間の半分は過ぎました。でもそれは楽しみの時間でもあるのでよいのです。さてこれで最初のフレーズと写真が決まったのでいよいよ作曲本番です。

写真が決まると表現したいテーマがはっきりします。「春のゆったりとした海。春が来たかも、ではなく、もうすっかり春という季節」がこの曲で表現したいものに決まりました。出だしのフレーズはゆったりした暖かい音なので、うまく進みそうです。

さて、ソファーで弾いた続きのフレーズは以下です。

ソファーで弾いた2番目のフレーズ

何を作りたいのか自分でもわかっていない感じがしますよね。しかしこれだと春の海という雰囲気ではありません。しかし最初のフレーズとテーマがしっかり固まっているときは続きが作りやすいです。ここではもっとストレートに春の喜びを出そうと思い、あまり悩むことなく以下のフレーズが出てきました。

2番目のフレーズの最終形

ポルタメメント、小さなトリル、揺れるリズムが入って、テーマに合った雰囲気が出たのが気に入り、この曲が好きになりました。それは作曲の重要なポイントです。私自身がこの曲に乗れるようになったからです。ここからはもう最初にソファーで弾いた曲に関係なく作曲しました。

いま曲が盛り上がったところなので、次の3フレーズ目ではいったん落ちかせたくなりました。また、4フレーズ目では同じメロディーを4弦で弾いて、春の海の暖かさ、ゆったりさを表現しました。

3フレーズは落ち着いて、4フレーズは暖かく

次が工夫のいるところです。この曲では出だしのフレーズが気に入っていたので、なんとかまた最初のフレーズに戻りたいと思いました。そのためには先頭に戻った際に印象的に聞こえるよう、いったん雰囲気を変えなくてはなりません。そのきっかけが4番目のフレーズの最後の部分です。

雰囲気を変えるきっかけ

アイデアが成功して、雰囲気を変えた次のフレーズにすんなりと入ることができました。こんなにうまくいくのは珍しいことです。

5,6 番目のフレーズは雰囲気を変えた

ここではマイナーコードとメジャーコードが入り乱れていると思うのですが、あまりコードの知識がないのでよくわかりません。でも弾きたいように弾けたからからOKです。

6番目のフレーズは5番目の繰り返しですが、さらに春愁を感じさせるような音にしたかったです。6番目フレーズの最初の音を5番目フレーズの最後と同じ高さにしながら、ベースだけを A から D に変えました。青でマークしたところです。そのあとはその音程の流れのままに、前のフレーズの4度上で同じメロディーを流しました。これらは表現したかったイメージにぴったり合ったのですが、作曲のテクニックでいうとなにか知られた方法なのかもしれません。理屈はわからなくても自然に出てきたのでこれでOKです。

また緑でマークしたベース C# は指を延ばさないと弾けないのですが、なにかしらここでベースの音を変えないといけないと感じて、1フレットずつ指をずらして探した音です。弾いてみると、この音でなければならないと確信したので、この1小節だけはちょっと演奏が難しくなるのを覚悟しました。

最後の24小節目は19小節目と同じメロディーなのですが、先頭に戻ることを予感させるため、音数を多くしています。

折り返した後、二周目を弾いてみると 5,6 フレーズが2回現れるのがうっとうしく感じたので、1,2 フレーズを弾いたら Coda に向かうことにしました。

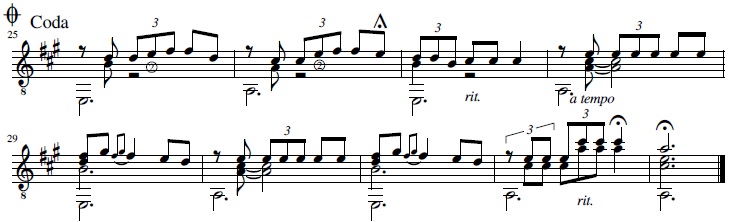

以下が Coda 部分です。2 弦ソロの甘い音に続けて、お気に入りの最初のフレーズを弾いて終わりにしました。

いよいよ Coda

Coda 部分は全体構成を考えず、弾きっぱなしで終わっていいので、自由に作れて楽しいです。

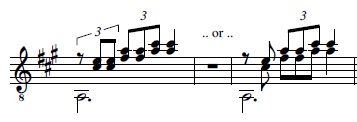

もうこれでほとんど出来上がりなのですが、全曲を弾いてみると細かいところが気になり始めます。たとえば第 3 フレーズの最後の終わり方を以下のどちらにするか?

こんなのは、はっきり言ってどっちでもいいです。でも作り終えた後、何度も弾いてはこういう小さなところをいじってみるのは贅沢なお楽しみで、自分で納得が行ったところで完成です。

全体を通して、すんなり作れた曲でした。そして自分としてはいい曲だと満足していて、弾くときには思いっきり弦を鳴らして楽しんでいます。

最終的なと演奏と楽譜は以下です。

⇒Tyrrhenian Coast – The view from Ravello 五線譜

⇒ Blog に戻る