聞いてきた音楽 その一

2024/9/1

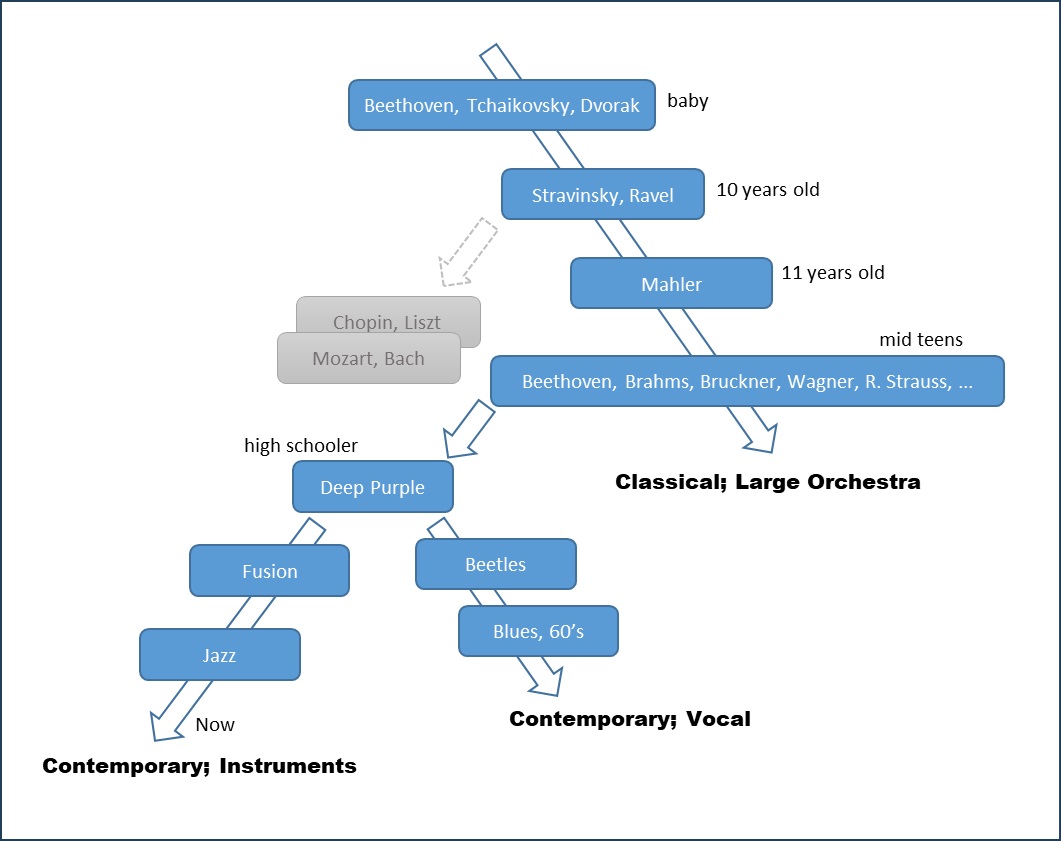

私が音楽を好きなのは、私が母親のお腹の中にいるときが始まりです。父親がベートーベン、チャイコフスキー、ドヴォルザークなどの曲をLPで聞いていたからです。私の音楽の歴史なんて書いてもしょせん独り言のようなものですが、こうやって振り返るのもめったにないことなので、お腹の中から今に至るまでをだらだらと書いてみようと思います。面倒なら下の図を見るだけで引き返してください。

お腹の中にいるときは自分の意志で聞いていたわけではありませんが、赤ん坊の時からベートーベンの交響曲5番とチャイコフスキーの白鳥の湖をかけてくれとせがんでいたそうです。でもそれは音楽を理解しているというよりは、聞き慣れた曲をBGM的に聞いていたかったということだと思います。

精神を集中して音楽を聴くようになったのは10歳からです。きっかけはストラヴィンスキーの「火の鳥」と、ラヴェルの「ボレロ」でした。それまで聞いたことがない新しい音。そして物語性のある曲。目をつぶって聞いていると目の前にいろいろな情景が生まれてきて、精神のすべてが曲に引きこまれてしまいました。

そしてその後に知ることになったのがマーラーです。この出会いは私の音楽人生にとって決定的でした。世の美しさの粋のようなメロディー、突然沈み込む精神、それらの激しい葛藤。若い私の心は両手でつかまれ激しく揺さぶられ、涙が溢れました。

当時はマーラーの曲を得意とする指揮者はあまりいませんでした。私が聞いていたのはほとんど、マーラーの直弟子であるブルーノ・ワルター指揮の古い録音でした。しかし、マーラーを指揮する数少ない指揮者であるレナード・バーンスタインが 1974 年に東京に来ました。私が13歳の時です。親にねだってチケットを買ってもらいました。2階席の前から2列目真ん中。よくこんな席を買ってもらえたものだと思います。オーケストラの全部を自分のもののように聞けます。もう一音も聞き逃すまいと椅子から乗り出すように待ちました。

演目はマーラーの交響曲5番。湿ったファンファーレの音に続く、全オーケストラの突然のアタック。大編成ニューヨークフィルの、本気のパワーというものを思い知り、そしてマーラーの音楽に全身が浸りました。

公演が終わった後ホールの裏に列ができていて、バーンスタインのサインがもらえることを知りました。私の番が来たときに「こんな子供が一人で聞きに来ていたのか」というような表情で彼に見つめられたのを覚えています。

FMラジオから録音したり小遣いをはたいて自分でLPを買ったりして、マーラーのほとんどすべての曲を繰り返し聴きました。そうしているうちに複雑な管弦楽の聴き方を覚えたと思います。そうすると、小さいころに聞いていたベートーベン、チャイコフスキー、ドヴォルザークをもう一度聞きなおしてみたくなり、またさらに、ブラームスへと展開し、そこから先はブルックナー、ワーグナー、リヒャルトストラウス…と聞きまくりました。

後になって振り返るとこの流れは、ドイツ正統派の大編成管弦楽ということだったと思います。それが私の若い心に合っていたのです。一方で、日本では人気のショパンやリスト、あるいはバッハやモーツァルトはあまり聞きませんでしたし、今でもあまり聞きません。それは好みというものです。

ここまでが私の17歳くらいまでの音楽を聴く経験です。このあとクラシック以外の音楽にも私の好みは広がるのですが、それでもあの涙があふれ出るような強烈な感動、全身全霊を集中させて聞く体験、それらはクラシック音楽以外では得られていません。

でも、そういう芸術に触れていたからといって、私がそういう芸術を作れるわけでないのは残念なことです。

つづく。